L’étude

Les chercheurs de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) et du Centre national de recherche pour l’environnement et la santé de Neuherberg près de Munich (Allemagne) ont utilisé les données de la cohorte LISA. Les volontaires qui en font partie sont suivis depuis une dizaine d’années dans le but de mieux connaître l’influence de leurs conditions de vie et de leurs comportements sur le développement de leur système immunitaire et des allergies (Living conditions and behaviours ont the development of the Immune System and Allergy).

1016 femmes et leurs enfants nés à Munich entre 1998 et 1999 ont été impliqués dans cette étude. A partir du lieu de résidence de chacune de ces femmes, les chercheurs ont mesuré le degré de pollution auquel elles avaient été exposées au cours des 9 mois de gestation. Pour évaluer cette exposition à la pollution, les chercheurs ont pris en compte la distance entre les axes routiers et les maisons des volontaires, les densités de population aux alentours des lieux de résidence, ainsi que les fluctuations des niveaux de pollution atmosphérique durant chacune des grossesses.

En parallèle, les femmes ont rempli des questionnaires sur leurs habitudes de vie afin que les chercheurs puissent évaluer l’importance des autres facteurs influençant aussi le poids des bébés (tabagisme, poids et taille de la mère avant sa grossesse, niveau d’éducation, durée de la grossesse et sexe de l’enfant).

En comparant l’exposition maternelle à la pollution et le poids de naissance des bébés, les chercheurs se sont aperçus que les femmes qui vivaient dans un environnement où le niveau de particules fines dans l’air était le plus élevé avaient un risque plus important de donner naissance à un enfant dont le poids est inférieur à 3 kilos.

| Les PM2,5, des particules dangereuses |

Les chercheurs se sont en particulier intéressés aux particules fines de l’air, des poussières de diamètre inférieur ou égal à 2,5 micromètres, les « PM2,5 ». Pourquoi ces particules ? Parce que leur faible diamètre leur permet de pénétrer dans l’appareil respiratoire plus profondément que les particules plus larges, c’est pourquoi on les appelle également « particules respirables ». Les PM2,5 ont essentiellement pour origine la combustion de carburant (gaz d’échappement des véhicules, production énergétique, installations industrielles, foyers domestiques, brûlage agricole). Elles contiennent des centaines de substances chimiques différentes. Les personnes souffrant d’asthme, d’une maladie cardiovasculaire ou respiratoire, ainsi que les enfants et les personnes âgées, sont les plus sensibles à leurs effets. |

L’entretien

LaNutrition.fr : le risque d’avoir un bébé de petit poids est-il beaucoup plus important pour les femmes qui vivent dans en environnement pollué ?

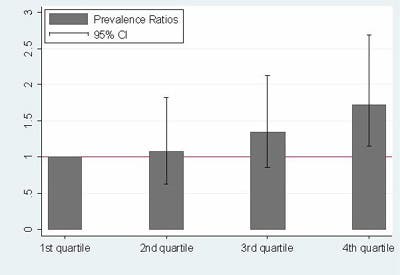

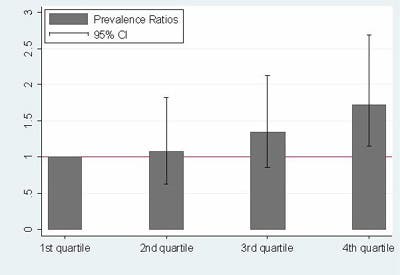

Rémy Slama : Ces femmes ont en effet un risque plus élevé de mettre au monde un bébé pesant moins de 3 kilos. Pour pouvoir évaluer ce risque nous avons réparti les femmes en 4 groupes selon leur taux d’exposition à la pollution, le groupe 1 étant le moins exposé et le groupe 4 le plus exposé. Si on considère que le groupe 1, le moins exposé à la pollution, ne présente pas d’augmentation de risque, on peut dire que les femmes du groupe 2 ont un risque de faire un petit bébé augmenté de 8 %. Un chiffre qui passe à 34 % pour le groupe 3 et culmine à 73 % dans le groupe le plus exposé à la pollution. Mais ce risque est relatif et doit être interprété avec les précautions habituelles en statistique.

Ces nouveaux-nés de faible poids ont-ils eu des problèmes de santé particuliers ?

Ces enfants sont nés en 1998-99, ils ont donc maintenant entre 8 et 9 ans. Nos confrères ont suivi leur état de santé et ont effectivement remarqué la survenue plus fréquente de certains problèmes de santé, notamment au cours de leur première année. L’exposition à la pollution semble ainsi favoriser les maladies respiratoires : allergie, asthme. Ces enfants souffrent également plus que les autres d’otites fréquentes.

Savez-vous pourquoi les femmes enceintes qui sont exposées à la pollution ont des bébés de plus faible poids ?

Pour l’instant nous n’avons pas d’explications claires mais nous avons formulé deux hypothèses. On sait encore assez peu de choses sur ces particules fines, mais il a été établi qu'elles ont la capacité d'aller jusqu’au fond des alvéoles pulmonaires et d'atteindre la circulation sanguine. Elles pourraient ainsi atteindre le placenta et risquer de perturber son développement. Conséquence : les échanges foeto-placentaires peuvent diminuer et l’apport en nutriments et en oxygène du fœtus peut devenir insuffisant. Cette première hypothèse expliquerait que la croissance du fœtus soit ralentie et que le poids du bébé soit plus faible à la naissance.

On sait également que les particules fines provoquent une augmentation de la viscosité du plasma sanguin chez les adultes, on peut donc supposer que ce phénomène participe à la limitation des échanges essentiels entre la mère et l’enfant. C'est notre deuxième hypothèse.

Prévoyez-vous d’autres études pour vérifier ces hypothèses ?

Oui, deux nouvelles études ont été lancées à Nancy et à Poitiers. Contrairement à ce qui a été fait pour cette étude où les femmes ont été recrutées à la naissance de leur enfant, les chercheurs vont inclure dans l’étude des femmes enceintes. Ceci leur permettra de suivre l’évolution et la croissance du fœtus et d’effectuer des prélèvements biologiques. Nous pourrons ainsi voir quand et comment s’installe le retard de croissance.

Avez-vous des recommandations particulières à faire aux femmes enceintes à la lumière de cette étude ?

On savait déjà que la pollution atmosphérique était néfaste pour la santé, celle des enfants comme celle des adultes. En montrant que les effets de ces particules se manifestent dès la vie intra-utérine, on ne fait que confirmer qu’il est recommandé de vivre dans un endroit le moins exposé possible à la pollution atmosphérique.