Les populations de chasseurs-cueilleurs ne sont pas sensibles aux illusions d’optique qui perturbent pourtant les occidentaux. Comment l’expliquer ?

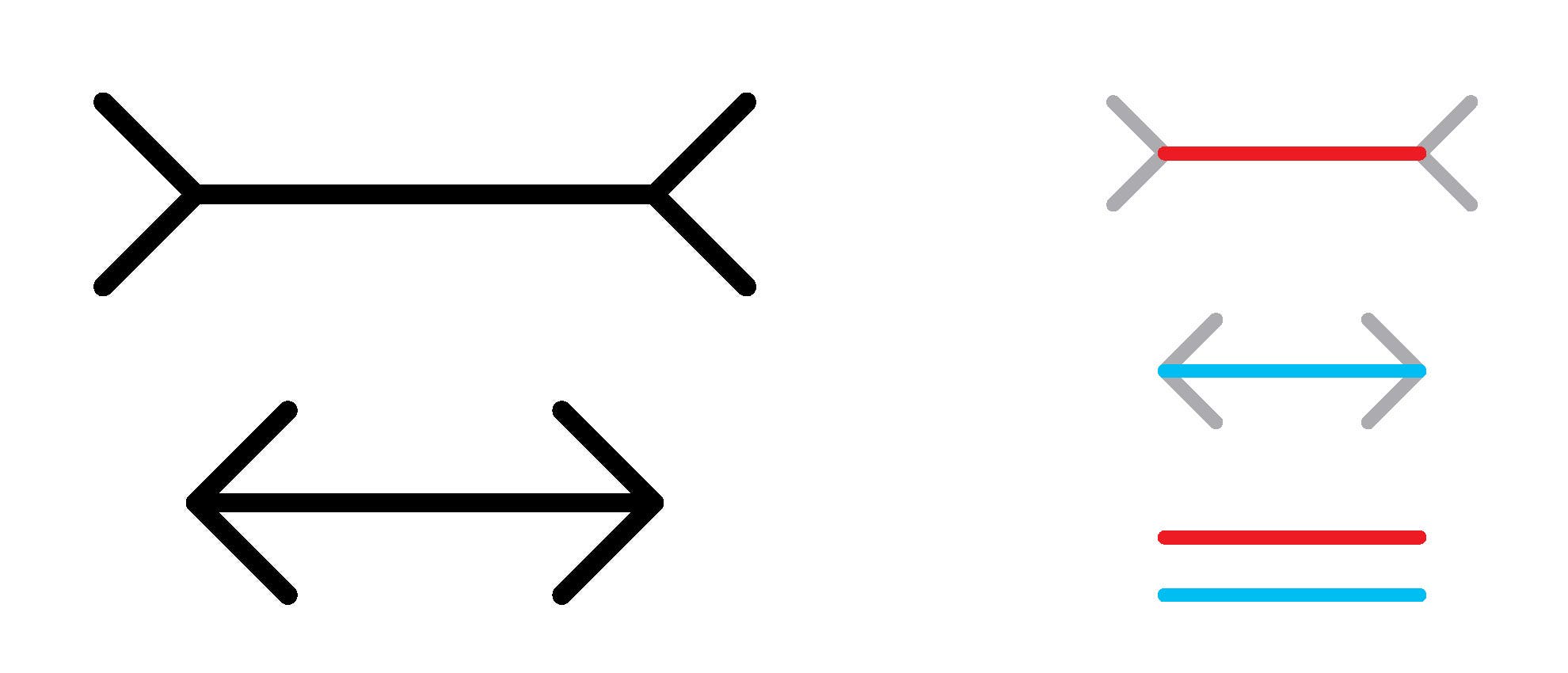

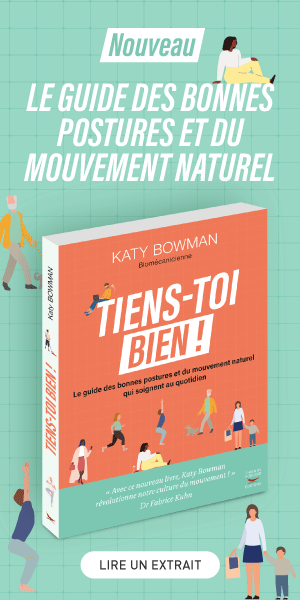

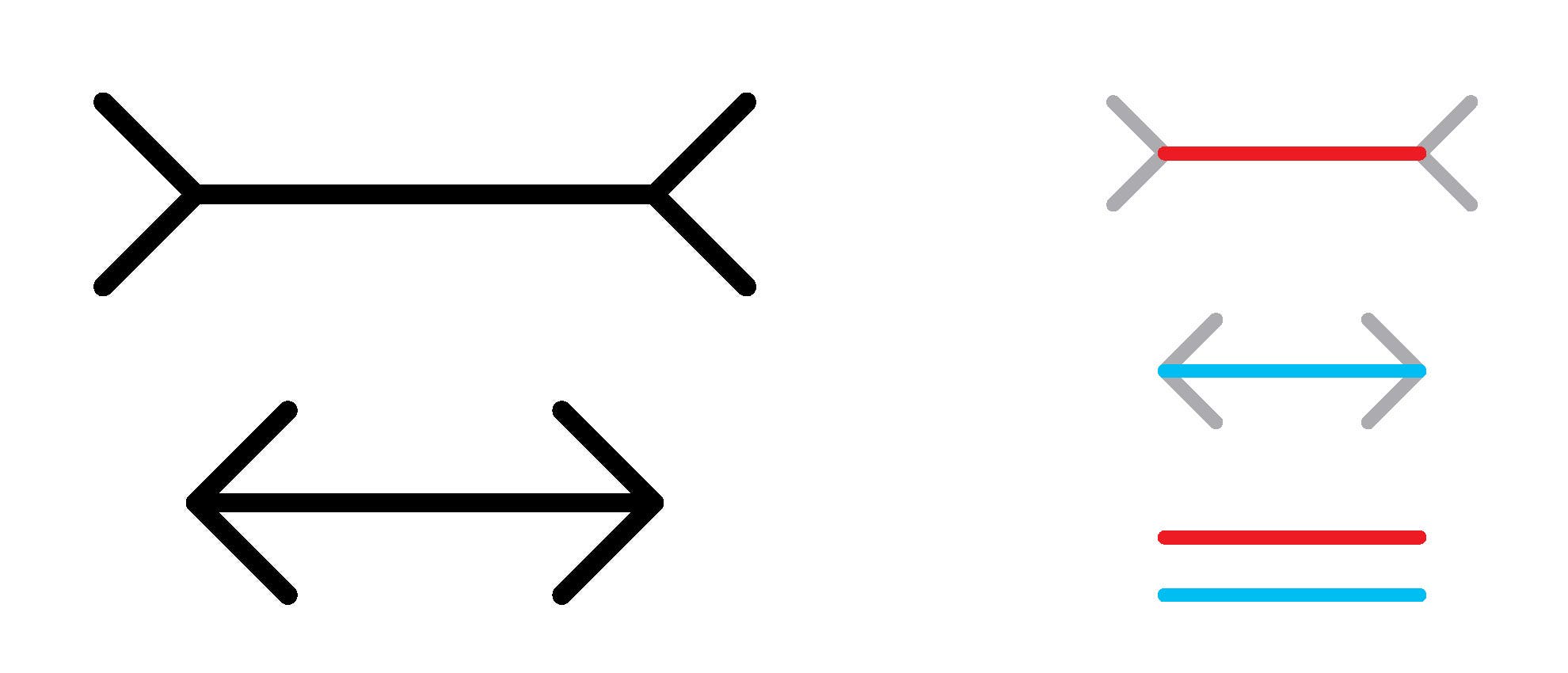

L’illusion de Müller-Lyer

Prenons pour exemple l’illusion d'optique de Muller-Lyer présentée dans la figure ci-dessous. Le segment avec les flèches dirigées vers l'intérieur semble bien plus long que celui qui est délimité par des flèches tournées vers l'extérieur. Mesurez-les avec une règle, vous verrez que ces deux segments ont la même longueur !

Si vous montrez l’illusion de Müller-Lyer à un chasseur-cueilleur d’Amazonie ou d’Afrique du Sud, celui-ci ne se laissera pas berner et il verra bien des segments de tailles identiques. Comment l'expliquer ? Comme notre cerveau se construit en fonction de notre environnement, notre façon de voir le monde – et donc d’interpréter une image comme une illusion d’optique - dépend de notre histoire personnelle.

Les illusions d’optique sont dues à des erreurs de traitement de l’information par le cerveau. Notre cortex est trompé par des éléments de l’image, comme des stries, des courbes, des contrastes de couleur… Le cerveau interprète, extrapole des informations, par habitude, par « construction culturelle ». C’est ce qui explique que nous voyons des segments de tailles différentes, alors qu’ils sont bien égaux.

Pour mieux comprendre, rappelons comment notre cerveau reconstitue une image d’après les messages sensoriels qu’il reçoit.

La vision est une construction cérébrale

Les informations visuelles partent de la rétine des deux yeux et sont acheminées vers le cerveau par les nerfs optiques. Elles sont alors analysées par les aires visuelles situées dans le cortex occipital qui est situé à l’arrière du cerveau.

Les aires visuelles traitent différents types d’informations : la couleur, les déplacements, la localisation et l’identification des objets… Toutes ces indications permettent de reconstituer une image cérébrale de l’environnement vu par le sujet.

La plasticité cérébrale

À la naissance, le système visuel perçoit la lumière et les mouvements, mais il est encore immature. Les capacités visuelles de l’enfant se construisent jusqu’à l’âge de six ans, au fur et à mesure du développement de son cerveau. Le système visuel se met en place grâce aux stimuli visuels : certains circuits neuronaux vont se consolider, car ils sont plus souvent sollicités. Les expériences personnelles, les apprentissages, ont une influence sur l’organisation des neurones entre eux. Chez l’adulte, des synapses, des ramifications entre neurones, peuvent se créer ou disparaître : c’est la plasticité cérébrale, preuve que le cerveau continue d’évoluer à tout âge. Le remodelage des réseaux neuronaux est sous l’influence de l’environnement.

La plasticité cérébrale concerne aussi les aires visuelles, ce qui explique que l’environnement dans lequel nous avons grandi conditionne notre perception du monde, et la façon dont notre cerveau interprète une image.

Illusion d’optique et culture

En raison de la plasticité cérébrale, chaque individu a sa propre vision du monde. Ce n’est pas vraiment une question de génétique, mais plutôt une évolution liée à l’environnement dans lequel l’enfant grandit et fait ses apprentissages.

Dans des milieux urbains et industrialisés, nous avons l’habitude de voir des bâtiments rectangulaires, longilignes, nous vivons dans un monde de lignes droites. Rien à voir avec l’environnement des chasseurs-cueilleurs, plus habitués à vivre dans la savane ou la forêt, ce qui explique des différences dans nos capacités visuelles. Ainsi, la recherche sur les illusions d’optique permet de mieux comprendre comment le cerveau traite les informations visuelles.

Dans le Guide du chasseur cueilleur égaré au 21e siècle, les auteurs expliquent : « Pourquoi nous laissons-nous berner par une simple série de lignes, alors que cela n’arrive pas aux San ? Cette illusion est liée à la modification de notre sphère visuelle : nos maisons sont propres, climatisées et géométriques. Il a été montré que priver les chatons de certains apports visuels altère leurs capacités visuelles à l’âge adulte. »

Les capacités sensorielles sont déterminées par les différences d’expérience et d’environnement et non par des différences génétiques

Les auteurs ajoutent : « Si vous éleviez un bébé américain parmi les San, ce bébé, une fois adulte, n’aurait pas le même problème d’illusion d’optique que ses parents. De même, élevez un enfant San à Manhattan, et il sera trompé par l’illusion. Dans ce cas, les capacités sensorielles sont déterminées par les différences d’expérience et d’environnement et non par des différences génétiques. »

La myopie : une conséquence de notre mode de vie ?

Être trompé par une illusion d’optique peut sembler anodin. Mais notre mode de vie occidental peut avoir des conséquences bien plus néfastes sur la vision. En effet, depuis plusieurs décennies, la myopie progresse de manière inquiétante dans les pays industrialisés. Dans un article publié par Les Echos en juin dernier, 43 % des Français se déclaraient myopes, contre seulement 15 % en 1950.

Cette progression inquiétante de la myopie ne touche pas que la France, il s’agirait même d’une pandémie... En Asie de l’Est, c’est devenu un problème majeur de santé publique. Une étude parue dans la revue The Lancet indique que, dans cette région du monde, la myopie toucherait 80 à 90 % des jeunes en fin de scolarité ! D’après les auteurs, « La prévalence plus élevée de la myopie dans les villes d'Asie de l'Est semble être associée à des pressions éducatives croissantes, combinées à des changements de style de vie, qui ont réduit le temps que les enfants passent à l'extérieur. »

Certes, il pourrait exister des facteurs génétiques qui expliquent que les asiatiques soient particulièrement concernés par cette épidémie de myopie. Toutefois, une étude a montré que le temps passé à l’extérieur pendant l’enfance et l’activité physique ont un effet sur l’acuité visuelle des jeunes : l’environnement a bel et bien une influence sur la vision.

La myopie peut avoir des conséquences graves pour la santé car elle augmente le risque de pathologies oculaires telles que la cataracte, le glaucome ou la dégénérescence maculaire. D’après des chercheurs australiens, près de la moitié de l’humanité pourrait être myope en 2050.

En pratique

Le temps passé à l’extérieur, les outils numériques, les prédispositions génétiques, influencent nos capacités visuelles. Pour freiner la progression de la myopie dans le monde, il est souhaitable d’inciter les enfants à jouer en extérieur et de réduire leur exposition aux écrans.